地震学入門 (その1): 地球内部での地震の揺れの伝わり方 (第2.2章)

地震の波の種類

よく知られているのはP波とS波の2種類 (図2.18)。

- P波:

- 最初に到着する (速く伝わる)。 押し引きを伝えるたて波。 波の「進む方向」と「振動する方向」が平行。

- S波:

- 遅れて到着する (遅く伝わる)。

ねじれを伝えるよこ波。

波の「進む方向」と「振動する方向」が垂直。

ただし地球内部を伝わるS波を解析する際においては、振動方向と水平面との関係により、SV波とSH波とに細分することが多い。

P波の伝わる速さ \(\alpha\)、S波の伝わる速さ \(\beta\) は、密度 \(\rho\) と Lamé 定数 (\(\lambda\) と \(\mu\)) を使って \begin{equation} \alpha=\sqrt{\dfrac{\lambda+2\mu}{\rho}} ,\quad \beta=\sqrt{\dfrac{\mu}{\rho}} \tag{2.36} \end{equation} とかける。 地表面付近の岩石中ではだいたい \(\alpha=5\sim7\) km/秒、\(\beta=3\sim4\) km/秒。

地震の波をもうちょっと大きく分類すると、実体波と表面波がある。

- 実体波 (body wave):

- 物体の内部を伝わる。P波とS波の2種類。

- 表面波 (surface wave):

- 物体の境界に沿って伝わる。レイリー波とラブ波の2種類。 大きな地震では、地球を何周もまわってきた表面波が観測されることも (図2.20)。

地震の波の伝わり方

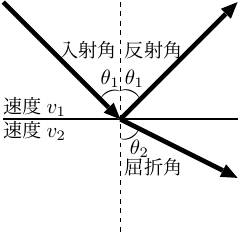

地震の揺れは波であるから、屈折や反射をしながら地球内部を伝わっていく (図2.16)。

右図のように、媒質1から媒質2へ波が入射してくるとする。

媒質1の中の波の速度を \(v_1\)、媒質2の中の波の速度を \(v_2\) とする。

スネルの法則 (屈折の法則) により、入射角 \(\theta_1\) と屈折角 \(\theta_2 \) の間には次の関係がある。

\begin{equation}

\frac{\sin\theta_1}{v_1}=\frac{\sin\theta_2}{v_2}

\tag{2.20}

\end{equation}

地球内部では、ふつうは深くなるほど地震波の速度は大きくなる (\({v_1}<{v_2}\); もちろん例外あり)。

そのため、\(\theta_1<\theta_2\) となり、地震波が下側の層に入射する際には境界面に近づくように上向きに屈折する。

右図のように、媒質1から媒質2へ波が入射してくるとする。

媒質1の中の波の速度を \(v_1\)、媒質2の中の波の速度を \(v_2\) とする。

スネルの法則 (屈折の法則) により、入射角 \(\theta_1\) と屈折角 \(\theta_2 \) の間には次の関係がある。

\begin{equation}

\frac{\sin\theta_1}{v_1}=\frac{\sin\theta_2}{v_2}

\tag{2.20}

\end{equation}

地球内部では、ふつうは深くなるほど地震波の速度は大きくなる (\({v_1}<{v_2}\); もちろん例外あり)。

そのため、\(\theta_1<\theta_2\) となり、地震波が下側の層に入射する際には境界面に近づくように上向きに屈折する。

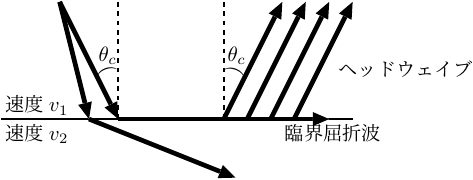

入射角 \(\theta_1\) が大きくなると、屈折角 \(\theta_2\) も大きくなるが、屈折角 \(\theta_2\) が \(90^\circ\) になった場合を考える (図2.17)。

このとき、境界面に沿って伝わる屈折波が発生する。

これを臨界屈折波という。

このときの入射角 \(\theta_1\) を \(\theta_c\) と書き、臨界角とよぶ。

入射角 \(\theta_1\) が大きくなると、屈折角 \(\theta_2\) も大きくなるが、屈折角 \(\theta_2\) が \(90^\circ\) になった場合を考える (図2.17)。

このとき、境界面に沿って伝わる屈折波が発生する。

これを臨界屈折波という。

このときの入射角 \(\theta_1\) を \(\theta_c\) と書き、臨界角とよぶ。

臨界屈折波は境界面上を速度 \(v_2\) で伝わり、それと同時に「ヘッドウェイブ」という波を上向きに \(\theta_c\) の角度で放射する [mp4 動画]。 これは「ホイヘンス (Huygens) の原理」

ある瞬間における波面上の各点が新しい波源となって、そこから次の新たな波 (素元波) が生じ、これらの素元波に共通に接する面が次の瞬間の波面となる。より理解できる。

ここでいう「ヘッドウェイブ」は、慣習として「屈折波」と (高校の教科書などでも) 呼ばれているものではあるが、厳密にいえば屈折波そのものではない。実際には境界面に沿って伝わっている臨界屈折波によって上層に発生した波であることが、先の動画からも分かるだろう。

地下浅いところでの地震の波の伝わり方

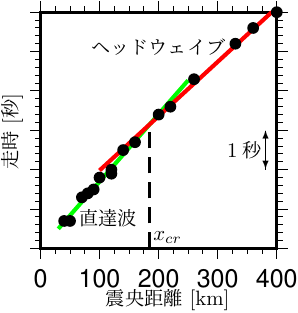

いわゆる「走時曲線の折れ曲がり」が生じる (右図; 図2.27aも参照)。

まずは、ここで登場する用語を説明しておく。

いわゆる「走時曲線の折れ曲がり」が生じる (右図; 図2.27aも参照)。

まずは、ここで登場する用語を説明しておく。

- 走時 (traveltime):

- 震源から観測点まで波が到達するのに要する時間

- 走時曲線:

- 震央 (震源の真上にあたる地表の点) からの距離を横軸に、走時を縦軸にとった図。右図がその例。

- 初動:

- 地震の波の記録において、地震動が始まった最初のところ

浅い領域を伝わる地震において、初動の走時曲線は、震央距離 \(x=x_{cr}\) で折れ曲がりのある直線となる。 これは、初動をもたらした波の種類が変わったことを意味する。

- 震央距離が \(x_{cr}\) 以下のところでは、直達波が初動をもたらした

- 震央距離が \(x_{cr}\) 以上のところでは、ヘッドウェイブが初動をもたらした

地下深いところでの地震の波の伝わり方

深い地震でも、走時曲線を描くことで地震の波の伝わり方を調べることができる。 それにより地球の深い領域での地震波速度の不連続な変化や、地球内部の層構造を調べることができている。

ただしこの場合は、地震波の通過する領域が地球全体にわたる規模になってしまうことから、

ただしこの場合は、地震波の通過する領域が地球全体にわたる規模になってしまうことから、

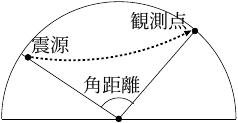

- 震央から観測点までの距離は角度ではかるのがふつう。

震央と観測点をそれぞれ地球の中心と直線で結び、この2直線のなす角をとる (右図)。 この角の大きさを「角距離」とよび、これを震央距離として用いる。 - 地震波の伝わり方、屈折・反射のしかたに、「地球がまるい」ことが影響してくる

屈折・反射を起こす面が必ずしも平行に並んでいない!! (図2.28)

進んだ話題: 地震波トモグラフィー

「トモグラフィー (tomography)」という術語を日本語に訳すと「断層影像法」ということになるが、ありていに言えば病院の検査にある「CT スキャン」のこと。 病院で人体を CT スキャンする際には (電磁波の一種である) X 線を使うが、地震波トモグラフィーでは地震の波を使って地球内部の CT スキャン画像を作ろうとする。 というか、「CT スキャン」の「CT」ってのは、「computed tomography」の頭文字だ。

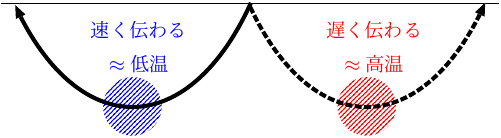

地震波が地球内部を伝わる速度は、温度の違いなどを反映して、同じ深さでも場所によって (せいぜい数%ほどだが) 違っている。

このため、震源から観測点まで地震波が地球内部のどこを通ってきたかによって、波の伝わり方も (わずかに) 異なる。

地震波トモグラフィーはこのわずかな違いを利用して行われるものである。

具体的には、多くの地点で数多くの地震波を観測してその伝わり方を解析してやることにより、地震波が地球内部を伝わる速度の3次元的な分布を調べることができる。

地震波が地球内部を伝わる速度は、温度の違いなどを反映して、同じ深さでも場所によって (せいぜい数%ほどだが) 違っている。

このため、震源から観測点まで地震波が地球内部のどこを通ってきたかによって、波の伝わり方も (わずかに) 異なる。

地震波トモグラフィーはこのわずかな違いを利用して行われるものである。

具体的には、多くの地点で数多くの地震波を観測してその伝わり方を解析してやることにより、地震波が地球内部を伝わる速度の3次元的な分布を調べることができる。

地震波トモグラフィーとは比較的新しい技術で、初めて行われたのは1970年代の後半のこと。 その後、観測網やコンピュータが発達したおかげで、1990年代に劇的な進化を遂げた。 地震波トモグラフィーが描き出した地球内部 (特にマントル内) の地震波速度の3次元的な分布によって、「上昇プルーム」や「沈み込んだプレート」をイメージさせる特徴を明瞭に観察できるようになった。 ちょっと大袈裟になるが、地球の中でマントルが「流れている」様子を (まぁまぁ直接的に) 見たような気分になれたのは、地震波トモグラフィーのおかげだと、(1990年代は大学院生だった) 亀山は思う。